導入事例

2025.09.01

日本交通、“新卒のみの営業所”から始まった『DRIVE CHART』での事故削減 ――本格導入し保険割引率も大幅改善、コストも大きく削減できた運用方法

日本交通は1928年創業。東京を中心に首都圏、関西圏各地で約10,000台のタクシー・ハイヤー(運行管理請負車両、業務提携会社を含む)を運行する日本最大級の旅客自動車運送企業です。

タクシーサービス、ハイヤーサービスのほか、車両管理や万が一の事故対応をトータルで請け負うドライバー派遣(運行管理請負)サービスや、観光・付き添い・送迎などで利用できるEDS(エキスパート・ドライバー・サービス)を高品質で展開しています。

お客様を目的地まで快適に送り届けることが第一任務ながら、当たり前に求められるのが“安全”。その安全管理をより強化するため、2020年9月に葛西営業所で『DRIVE CHART』を先行導入しました。

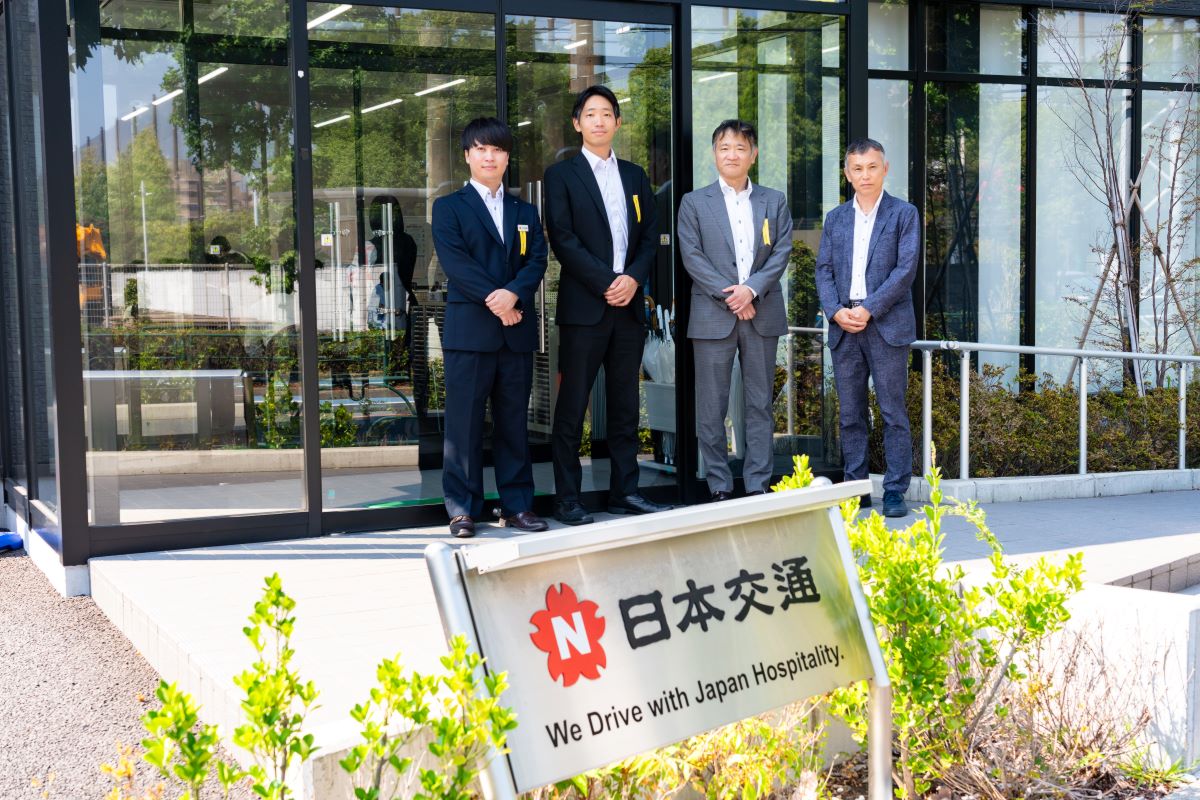

順次導入を進めており、現在は全社で3800台以上を導入・運用中。一つの営業所での導入からどのように成果をあげ全社に展開していったのでしょうか。上席執行役員の仲進さん、執行役員兼葛西営業所所長の平石普丈さん、葛西営業所主任の谷下田浩貴さん、森晃太郎さんにお伺いしました。

会社名 日本交通株式会社

業種 タクシー・ハイヤーによる一般乗用旅客自動車運送事業及びマネジメント、自動車整備事業ほか

保有車両数 ハイヤー:2,016台(926台+業務提携会社70台+運行管理請負1,020台)

タクシー:8,558台(連結会社5,020台+業務提携会社3,538台)※2025年5月現在

導入時期 2020年9月(葛西営業所)

導入目的・課題

・従来のドライブレコーダーは、帰社してSDカードを抜かないと映像が取れなかった

・運転経験が浅い新卒だけで構成された葛西営業所の設立に伴い、事故リスク削減が急務に

・大きな事故を減らすこと、乗務員が自ら運転を振り返る体制作りを目指して導入

導入後の取り組み

・第一目標は閲覧率の向上で、点呼前に確認を行い昨日のリスク運転動画をチェックさせる

・一時不停止の削減を重点目標とし、検知された時点で点呼時や出番前にリスク運転動画を見て指導

・本格導入後は各営業所・各社の状況を分析し、突出しているリスク運転を重点指導

導入効果

・事故発生率が大きく低下し、大きな事故も全社で削減

・任意保険の割引率も、タクシーの最大割引率まで回復しコスト削減

・1年で、車両修繕費で約6%、事故賠償費で約10%削減

業界初・新卒メンバーだけで構成された「葛西営業所」に先行導入

ーー安全が当たり前に求められる中で、どのように『DRIVE CHART』の導入を決めたのでしょうか。

仲様 もともと15年ほど前からドライブレコーダーを設置しており、6回ほどバージョンアップをしていました。管理者がSDカードで映像を確認し、ヒヤリハットがあるとそれを題材に指導や安全講習を行うという形です。ただ、帰社してSDカードを抜かないと、運転時の映像が確認できない状態でした。

『DRIVE CHART』で一番良いと思ったのは、乗務員が自ら運転振り返りと改善ができること。そして、ほぼリアルタイムで映像が確認できること。これは効果があるのかなと思い、ちょうど2020年8月に誕生した葛西営業所で、2020年9月に約50台でテスト導入しました。

葛西営業所は、新卒メンバーだけで構成している営業所です。平均年齢は導入当時、24.6歳。『DRIVE CHART』を初めて導入するにはちょうど良いかなと。新卒のみの営業所というのは業界初の試みでしたが、運転経験も浅いので、事故リスクが上昇する可能性もありました。

森様 私自身、葛西営業所設立時から在籍していまして、導入当時は乗務員でした。『DRIVE CHART』が導入されると聞いた時も私個人としては抵抗感というより「どうやら自分の運転を映像で振り返られるらしいぞ」くらいの認識だったので、違和感なく導入が進んだ印象でした。

――導入当初、まずどのように運用されていたのでしょうか?

仲様 まずは閲覧率を向上させることが第一目標でした。葛西営業所では点呼前に、昨日のリスク運転レポートを乗務員が自らチェックすることをルール化しました。新卒なので飲み込みが早くて、これでだいぶ閲覧率が上がりましたね。

平石様 リスク運転の目標については、まずリスク運転の8項目のうち「一時不停止」を重点削減対象にして、ゼロを目指そうという意識で取り組んでいました。

一時不停止は法令違反でもあるので乗務員も納得しやすく管理者が初めて指導する上でも取り組みやすかったです。

森様 意識を浸透させるためにも、最初期の指導は厳格に進めました。一時不停止が起きたら必ず乗務員を呼ぶことにして、点呼時や出番前に一緒にリスク運転映像を見て、振り返ることを徹底していました。

仲様 強度の高い運用を行ったこともあってすぐに効果は表れ、1000kmあたりの検出件数を7割ほど削減できるまでは早かったです。次なる課題として路地裏に入ったり、夜間だと見落としてしまったりというのが多かったため、管理者も乗務員も意識するようになって。現在では導入当初と比較して9割以上削減できており、導入時から今まで効果が出続けていると言って良いと思います。

閲覧率の向上、一時不停止の削減を経て「本格導入」へ

――葛西営業所で先行導入後、どのように導入を拡大されていったのでしょうか。

仲様 1年半くらい葛西営業所でテストし、他の営業所でも徐々に導入を始めました。本体営業所、都内の関係会社にも2023年中にはほぼ導入が完了しました。葛西の結果が非常に良かったので、導入が広まるスピードは早かったです。ただ他の営業所では新卒ばかりではないため、その面で運用の立ち上げには違うハードルがあったかもしれません。

谷下田様 昨年葛西営業所に来る前は、中途入社の乗務員が多い営業所にいました。正直なところ、最初は自分の運転や映像を見られることに抵抗がある方もいらっしゃいました。ただ、一時不停止や脇見など、リスク運転が原因で実際に起きてしまった事故の映像を活用して説明することで「こういう事故に繋がっちゃうんだね」「じゃあ気を付けないと」と乗務員の意識が変わっていきました。

森様 安全運転は重要な業務の一つと認識されているので、大半の方は一度説明すると完璧な理解まではいかなくとも協力はしてくれます。中には「俺の運転のほうが正しい」と理由をつけたがる方もいましたが、実際リスク運転がどのような事故につながるかを詳しく説明すると納得してもらえることが多かったです。そのうえで本人の運転の癖とどう折り合いをつけていくか個人個人の話になるので、リスク運転に応じた指導を行っています。

仲様 高齢で、スマホを持っていない乗務員もいます。そこで各営業所にタブレット端末を1台設置するようにして、かなり動画閲覧率も向上しました。現在8割以上は閲覧されていて、これを90%、100%にしていきたいです。

――閲覧率、一時不停止の先の目標は、どのように設定されましたか?

仲様 1,000kmあたりのリスク運転検出数を、全社的にまず一定数以下に減らそうと設定しました。その上で各営業所、各社によって分析して、脇見なのか、速度超過なのか、削減すべきリスク運転を重点的に指導するというように運用していきました。

平石様 削減の難易度が少し高かったのが「脇見運転」です。前方から2秒以上目を逸らすと検知されますが、タクシー業務は無線が鳴ったり、ナビを見たりと脇見の要因となるものが多い。ただ、時速40kmで走っていたら、1秒の脇見で10mくらい走ってしまいます。とにかく2秒以内に抑えようと、管理者の端末で実はこういう状況だよと、乗務員と一緒に検出映像を見ています。

森様 乗務員皆さんしっかり聞いてくれます。どう改善するか、一緒に考えてみようよというきっかけにできるのが一番良いですね。我々も運転状況が分かるし、それを本人も言われて理解しやすい指導に持っていけるので、すごく助かっています。

谷下田様 脇見を検知されやすい乗務員は、むしろ安全運転に気を遣う慎重な方が多いことは印象的でした。初めて行く道だとじっくりナビを見てしまう、などその特性に応じた要因も見えてきました。そこで指導内容としてもナビを見るなら車を止める、あるいは1秒見たら1秒前方を見る、など要因を解消できるような取り組み方を面談のたびに伝えていきました。『DRIVE CHART』だからこそ、こうしたリスク運転の背景にある要因を意識した改善指導ができたと感じています。

「速度超過」の指導法、6月にアップデートされた「眠気警報」の使い方は?

――「速度超過」の削減にも力を入れていると伺いました。

仲様 実車のときというのは、急いでおられるお客様が多いこともあってゆっくり走るとご指摘をいただいてしまうこともあるので、改善難易度は少し高いです。しかし速度超過は大きな事故にも繋がりやすいリスク運転なので、工夫を凝らして改善を進めました。

平石様 まずは空車時の速度超過を厳しく指導することから始めました。速度超過のリスク運転は、映像を見なければ空車か実車か分からないので、1日に一定回数以上速度超過が検知された乗務員を対象に検出された映像を確認し、特に空車時は重点的に指導するようにしています。この指導を行うようになってから減り、基準となる回数を超えてしまう乗務員が7,8割ほど減りました。

谷下田様 実車時についても乗務員が納得できるような伝え方を行っています。「周囲の流れ以上に早く走る必要はないよね」「右車線を飛ばすというのはお客様の命を預かっている以上違うよね」「左車線でそのまま流れに乗っていれば、お客様も文句を言ってくる人はそんなにいないよ」のように、速度を少しずつ少しずつ下げさせるイメージで指導をしています。

――6月からリリースされた「眠気警報」も積極的に活用いただいているようですね。

仲様 本当に優れています。以前の居眠り警報は目を2秒瞑ると検知されていましたが、アップデートされた眠気警報は、まばたきの状態や視線、顔の表情や頭部の動きなど運転中の行動をもとに警報が鳴ります。これまで捉えきれなかった居眠り運転に至る前の眠気検知ができていると実感しています。

眠気警報が出るということは、大きな事故につながる可能性が高く危険な状態なので、そもそも発生させないことが大事です。検出された乗務員だけに責任を押し付けず組織としていかに発生させない体制を作れるかを意識するようになりました。具体的には眠気警報が1度検知されたら、乗務員には「必ず脇に止めて休みなさい」と指示をしています。営業所からも必ず連絡を入れるよう徹底。そのあとの指導としては、1ヶ月間は乗務中4時間おきに営業所へ連絡するようにと言っています。もし2度目の検出があったら、同じ指導にプラスしてSAS(睡眠時無呼吸症候群)の検査をするように義務づけました。

また社内には「健康プロジェクト」というチームがあるので、そこにも協力してもらいチェックシートを作るなど、システムをしっかりと構築している最中です。検知された乗務員に関しては、遅番シフト(午後に出勤し翌午前退勤)の者であれば早番シフト(午前に出勤し翌深夜に退勤)に移行させるなど、対策を取っています。

事故削減で、保険料など“何千万円”とコスト削減できた関係会社も

――さまざまな機能をご活用いただき、どのような成果が出ていますか?

仲様 葛西営業所で言えば、『DRIVE CHART』導入前の事故発生率は1年間に約180台稼働すると1件発生してしまう確率でした。それが220台、240台と年々発生率が減ってきて、現在は255台に1件の確率に。ここからもどんどん良くなっていく手ごたえがありますね。

任意保険の割引率も、導入前には事故があり40%にまで下がってしまいました。『DRIVE CHART』を導入して、それからは任意保険料に関わるレベルの事故が減ったため、1年で劇的に改善。いまはタクシー業界の最大割引率である70%近くまで回復してきています。

全社的にも、たとえば1年前と比較すると、車両修繕費で約6%、事故賠償費で約10%削減できています。事故の総件数も削減できていて、大きな事故も減ってきています。改善が継続できているのは、現場の管理者が粘り強く声掛けし続けてくれているのが大きいですね。出庫前に伝えて、帰庫してからもまた会話してと本当に努力してくれています。

森様 それぞれのリスク運転は理由があってリスクと判定されています。その意図をきちんと伝えてあげて、何が危ないのかを理解できている方は良いのですが、できていないと改善が停滞してしまうな、と指導していて感じます。そこを解説したうえでどうしていきましょうか?と聞いていくと、本人も運転改善に前向きになるという手ごたえがある。こうして人を動かす仕組みが『DRIVE CHART』で整えられたことが、管理者としても粘り強く指導を継続できる理由にもなっていると思います。

平石様 関係会社でも例えばワイエム交通は、いま1,000kmあたりのリスク運転が一番少ないです。導入前は事故が多かった。それで専門的に指導する管理者を置いたら、その方が嫌われを覚悟で指導してくださって、リスク運転のあった乗務員を帰ってきてすぐに1人1人呼んで指導している。1年ほどで劇的に変わって、保険の割引率含め大幅改善。コストも何千万円と削減できています。

仲様 『DRIVE CHART』では全営業所の成績が見られるので、皆さんそこで把握して「ここには負けないぞ」とやっている営業所もあります。月に1度「渉外会議」(日本交通の安全担当者会議)があるので、良い取り組みなどはそこで発表してもらっています。葛西営業所では「一時不停止」の1,000kmあたりの少なさはどこにも負けないくらい良いので、その取り組みを共有したりしていますね。

平石様 あとは表彰制度。日本交通全体では年に1度、走行距離別に無事故表彰というのが従来からあります。15万km、25万km、50万km、75万km、100万kmと距離が大きいのですが、事故発生率が下がっているので、今後受賞者も増えてくるだろうと期待しています。

また各営業所で『DRIVE CHART』を利用した表彰制度もあり、各社・各事業所で違いますが例えば1ヶ月間リスク運転ゼロなら2万円、1~10回なら1万円など、賞金がもらえる営業所もありますよ。『DRIVE CHART』をポジティブに捉えてもらえるような取り組みを、今後も増やしていきたいです。

――安全管理にまつわる効率面で改善された点、また今後の展望もお聞かせいただけたらと思います。

森様 日々の指導をするにあたって、スコア順に並んでいる中から対象を絞り込めるのは非常に効率的だと感じています。また週次で送られてくるサマリーメールで動画を閲覧していない人を知らせてくれるのも助かっています。そもそもリスク運転を減らせなかったときは事故に繋がっていたと仮定すると、結果的に私は楽になっていると考えます。圧倒的に事故の処理のほうが手間がかかります。

谷下田様 『DRIVE CHART』が導入されて、乗務員の間でも「見られている」という意識が増えたと思います。それは乗務員によっては嫌なことかもしれませんが、管理者からすれば「見られている」という意識は非常に有効。数字に出ない部分でも安全運転に繋がっているのではないか…という実感があるので、細かい部分も含めて活用していきたいと思います。

毎出番乗務員を呼んで指導する管理者もいますし、嫌そうな顔をされる乗務員もいるんですが、それでも安全管理には声掛けが一番重要です。事故を減らしたいという気持ちが伝わることで、乗務員も気持ちが変わることがあります。それによって運転が少しでも良くなってくれればと思っています。

平石様 いままでのドライブレコーダーは、営業所内で閉じた運用をせざるを得ませんでした。それが『DRIVE CHART』だと、カスタマーサクセスの担当者が第三者の目でフォローアップしてくれます。各営業所を周って、分析して、ここが良くないので何か月後までに改善しましょう、など。きちんと社外の目で指摘してくれるのが良いところだと感じます。これからもっと成果が出るかもしれません。

仲様 将来的には『DRIVE CHART』で乗務員がすべて自己管理できたら、極端な話、運行管理者は不要になると思うんです。いままでは管理者が講習や実地など指導に労力をかけていましたが、『DRIVE CHART』のおかげで乗務員が自分で自分を管理できる時代になりました。そうなれば理想ですし、運行管理者も違うところに力を入れられます。ゆくゆくは、そのような体制が構築できればもっと安全になっていくのかもしれませんね。

とにかく、やっぱり大きな事故をなくしたい。8つのリスク運転項目を、乗務員皆さんがきっちり下げていければ事故は減る。特に大きい事故は減り続けると思うんですよ。これからも、それがいちばんの狙いだと思っています。