お役立ち情報

2025.04.21

【資料プレゼント】社用車で事故が起きてしまったら…? 示談交渉、代車手配、保険など事故対応マニュアル

もし、従業員が社用車で事故を起こしてしまったら、あなたの会社では即座に対応できる準備ができていますでしょうか。「ひとつの事故で業務がこんなに増えるとは思わなかった」 「二度とあんな大変な思いはしたくない」。社用車の事故が起きてしまい、再発防止のために『DRIVE CHART』導入を決めた総務担当者からは、こうした声が多く聞かれます。 事故が起きなければ、この記事でご紹介した対応を行う必要もありません。管理者、運転者双方の安全意識を高め、交通事故の未然防止を行っていきましょう。

社用車での事故処理は、多くのタスクがあります。幸いにしてまだ事故対応の経験がない総務担当者の方も、大変な思いをされたことのある総務担当者の方も、対応の手順をもう一度おさらいしてみましょう。

また、あいおいニッセイ同和損害保険の担当者にインタビュー。事故による保険料への影響や、割引率を事故前に戻すために必要な再発防止策についてもお伺いしてみました。

事故当事者(運転者)が事故直後に対応すべき6つのポイント

社用車の事故は、いつどこで発生するか予測がつきません。事故直後は、当事者(運転者)が対応する必要があります。それゆえに、事前の研修や、対応マニュアルでの周知が大切になってきます。

①運転を停止し、被害状況を確認する

事故が起きてしまったら、運転を停止し被害状況を確認します。二次被害を防ぐため、ハザードランプや三角表示板、発煙筒などで後続車の注意を促します。

②負傷者を救護する

対人事故の場合は、ただちに救護しなくてはなりません(道路交通法72条1項前段)。もし負傷している場合は応急処置を行い、必要に応じて119番通報で救急車を呼びます。

③警察に通報する

交通事故が起きたら、警察に報告するのが義務となっています(道路交通法72条1項後段)。次のような項目等を聞かれますので、落ち着いて答えましょう。

-交通事故発生日時、場所

-死傷者の人数、負傷の度合い

-事故により損壊した物、程度

-交通事故車両の積載物等

-交通事故について講じた措置内容

人身事故の場合は、警察官が来たら、当事者立ち会いのもと実況見分が行われます。

警察への連絡を怠ると、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処される可能性があるほか(道路交通法119条1項17号)、「交通事故証明書」や「実況見分調書」が作成されないおそれもあります。

その後の損害賠償請求・保険金請求において不都合になりますので、必ず警察に届けてください。また、運転者の判断で示談交渉を進めてはいけません。

④情報確認、記録

事故に対して適切な対応を行うため、相手方の情報(氏名、住所、電話番号、勤務先、加入している保険など)を聞き取っておきます。相手方の許可が得られれば免許証や保険証書などの写真を撮ると、なお良いでしょう。さらに事故現場の写真や、目撃者の連絡先、目撃内容の詳細なメモなども記録しておきます。

⑤会社、保険会社に連絡

そうした正確な情報を、会社に可能な限り速やかに報告しましょう。その後、社用車が加入している保険会社にも連絡を入れます。保険会社への連絡は、運転者が行うのか、専門部署が行うのかは会社によって異なりますが、今後の対応をスムーズに行うためにも、速やかに連絡を入れておきましょう。

⑥病院に行く

上記のような事故処理が終わったら、必ず病院で診断を受けます。後から痛みが出る可能性もありますし、事故とケガの関連性を明確にするためにも医師の診断を受けましょう。

以上が、事故後に運転者が対応すべき主な内容です。

会社に「事故を起こしてしまった!」と連絡があった際、現場で上記の対応を行ってもらわなければなりません。仮に従業員が負傷している場合や、パニックに陥って正確な判断ができない場合は、管理者や総務担当者が現場の状況を確認することになりますので、事故後の対応について十分に把握しておく必要があります。

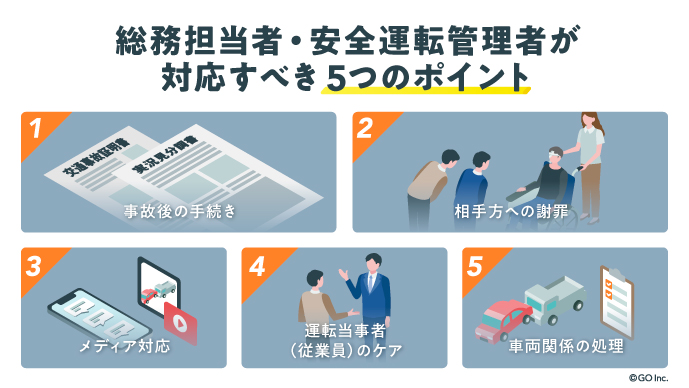

総務担当者、安全運転管理者が対応すべき5つのポイント

ここからは総務担当者や安全運転管理者が、事故処理を引き継ぎます。事故の大きさや損害額などによって、対応の多寡は変わってきますが、社用車の事故は会社と従業員が共同で責任(使用者責任、運行供用者責任)を負うため、慎重な対応が必要になってきます。

・社用車の事故の「法的責任」についてはこちら

①事故後の手続き

「交通事故証明書」「実況見分調書」、双方の主張、ドライブレコーダー映像の確認などをもとに、双方の保険会社が交渉を行います。過去の裁判例や、事故の詳細をもとに示談交渉が重ねられますが、事故の詳細を確認しながら進めていく必要があります。交渉を経て、双方の合意を得た上で、最終的な過失割合や示談金(損害賠償金)が決定されます。

②相手方への謝罪

過失割合が明らかに大きい場合は、謝罪を行うことが円滑・円満な解決につながる場合もあります。事故当事者、当事者の上司、車両管理者、安全運転管理者など、2名以上で謝罪に赴きましょう。謝罪にあたっては、加入する保険会社から、その内容・態様などの助言をもらえないか相談しても良いと思います。

③メディア対応

法令違反による大きな事故などは、報道やSNSでの拡散により社会的信用を失うリスクもあります。そうした事故が起きないよう、未然に対策を行っているのが一番ですが、万が一に備えてのメディア対応(危機管理広報)を検討しておくこともリスクマネジメントのひとつと言えます。

④運転当事者(従業員)のケア

ケガをしている場合は、労災の対象になる可能性があります。精神的なケアも必要かもしれません。さらに、万が一加害者となってしまった場合は、運転当事者が刑事罰を受けることになりますので、事故の大きさによっては様々な対応が必要になるでしょう。

⑤車両関係の処理

また社用車自体についても、修理や代車の手配といった対応が必要になります。その費用も損害の一部として相手方の保険金で賄われる場合もありますから、保険会社との調整を行うことになります。

事故対応のプロに聞く、想定されるコスト増から取り入れるべき再発防止策

このように、事故から示談成立まで、さまざまな対応を行うことになります。加えて、中長期的には保険料への影響が見逃せません。どのような影響があるのか、どのように対処したらよいのか、あいおいニッセイ同和損保の担当者から解説いただきました。

・保険料に影響する事故とは、どのような事故なのでしょうか?

「保険を使用した事故がどれだけ起きたかが、次年度の保険料に影響します。今年度の保険料に対して、事故で支払った保険金の割合を『損害率』と言いますが、その『損害率』によって次年度の割引率が決まってきます」

・損害率が大きくなってしまう事故は、どのようなものがあるでしょうか?

「一番大きなものは対人事故ですが、発生頻度は低いです。件数が多いのは対物事故ですので、その事故がいかに小さなもので済むか、ということが重要です。例えば高速道路での玉突き事故を起こしたら、被害額は1台では済みません。さらに被害車両の中に高級外車があれば、被害額は跳ね上がります。具体例では、ドアをこすっただけで700-800万円の保険金を請求されたケースも。物損事故でも高額賠償になりうることを覚えておいてほしいです」

・そうした事故を起こしてしまったら、次年度はどのくらいのコスト増になるのでしょうか?

「もちろんご契約されている保険によって違いますが、フリート契約で優良割引が適用されている場合は前年度の損害率によって、割引率が最大で30%下がってしまう場合があります」

・一度下がってしまった割引率を、元に戻すためにはどれくらいかかるのでしょうか?

「仮に30%下がってしまった場合でも、次年度で保険金支払を伴う事故が無ければ、割引率は前年に近しい率まで戻るはずです。実際はどうしても数件事故が発生してしまうものですから、元の割引率に戻るまでは2~3年程度かかることが多いでしょうか」

・保険料に影響するような大きな事故を防ぐために、どのような再発防止策を打つのが良いでしょうか?

「『DRIVE CHART』のような事故の未然防止ツールを導入するのも良いでしょうし、当社でもMS&ADインターリスク総研で、事故当事者の方とその上司の方を対象とした研修を行っています。1日に3~4名程度の対応となっていますが、受講された方は次年度ほぼ無事故となっています」

・上記再発防止策のほかに、有料割引率を改善するため総務担当者が行えることがあればお聞かせください。

「たとえば、免責金額を設定して少額の修理代などは自己負担にするという手もあります。ただ目先の対応だけだと、結局免責金額分は会社のコストとなるので、抜本的にはやはり支払保険金を減らす=事故を減らすことだと思っています」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

このように対応の手間だけでなく、保険料という目に見えるコストもかかってしまうのが社用車による交通事故対応の実態です。

「ひとつの事故で業務がこんなに増えるとは思わなかった」

「二度とあんな大変な思いはしたくない」

社用車の事故が起きてしまい、再発防止のために『DRIVE CHART』導入を決めた総務担当者からは、こうした声が多く聞かれます。

事故が起きなければ、この記事でご紹介した対応を行う必要もありません。管理者、運転者双方の安全意識を高め、交通事故の未然防止を行っていただければと思います。

運転者が事故直後に対応すべき6つのポイント集をダウンロードする

いざ社員が事故の当事者になってしまった時に落ち着いて対応できるように、本記事で紹介した6つのポイントをチェックリスト付き対応マニュアルとしてご用意しました。

ぜひ下記よりダウンロードの上、車両の中に常備いただければと思います。