DRIVE CHARTとは

2021.11.15

“いつか事故を起こすかも…” というドライバーを変えるには?無自覚な運転のクセを教える「AIならではの意識改革」

DRIVE CHARTを導入した企業のなかには、1年間の事故件数が前年に比べ50%も少なくなった例があります。さらに、DRIVE CHARTのAIに検知されたリスク運転の件数が対前年比88%減、という企業も。リスク運転が少なくなれば、将来の事故は減るはずです。 これほど高い事故削減効果は、なぜ実現できたのでしょうか。これは、リスクのある運転や交通事故の危険性を「自分ごと化」できた意識改革の成果なのです。

ドライバーが変われば事故は減る、運転の「意識改革」を

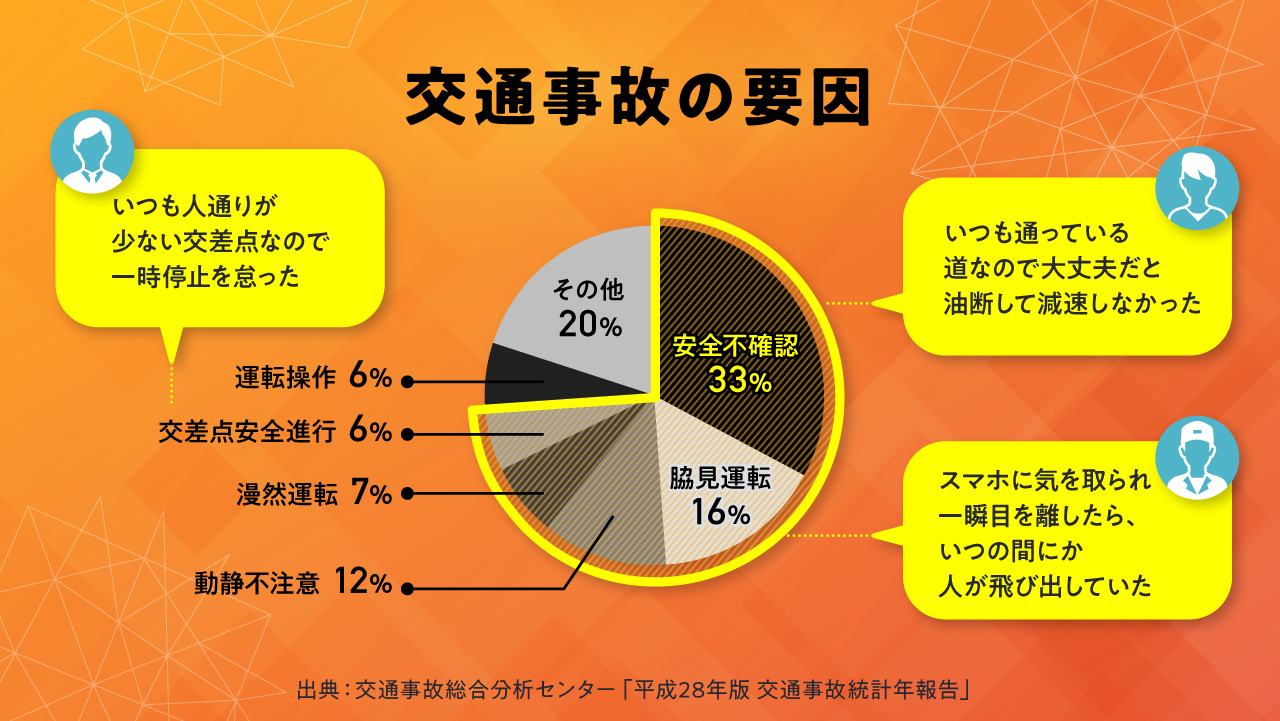

交通事故の原因はさまざまですが、平成28年版交通事故統計年報によると、ドライバーの癖や気の緩み・油断が事故原因の約7割を占めていました。つまり、ドライバーの意識を変えれば、これだけの事故は起きなかったはず。

ところが、意識改革は一筋縄でいきません。上のグラフで示された、事故に繋がるリスクのある運転をしてしまっている人は多いのですが、それを自覚して変わろうとする人はほとんどいません。ドライバーがリスク運転や交通事故の危険性を「自分ごと化」し、注意すべきポイントを理解して行動を変えることが重要なのに、それが一番難しい点です。

上司や管理者が働きかけても、意識は簡単に変わらないことが多いですよね。経験の長いドライバーは「運転の現場を知り尽くしている」と自負がありますし、特にそれまで大事に至ったことのない場合は、いくら指導しても聞き流してしまいがち。意識が変わらないと、今後も同じようなリスク運転を繰り返すでしょう。しかし、今まで大丈夫だったからといって、それが続くとは限りません。たまたま無事で済んできただけで、事故予備軍の可能性もあります。

しかも、ドライバーにとって、車内は自分の部屋のようなもの。どんな運転なのか他者からは見えず、客観的な評価は困難です。そのうえ、自主的に自身の運転に問題が無かったかと振り返る習慣がある人はほとんどいません。そのため、起きたリスク運転が誰にも気づかれないままという、意識改革にはほど遠い状況に陥りがちです。

そうしたドライバーも、ひとたび事故を起こすと自分の運転をしっかり振り返らざるを得なくなります。ただし、それでは遅すぎます。重要なのは、事故を起こす前にドライバー自ら振り返りを行わせ、意識改革して事故防止に努めさせること。つまり管理者としては、ドライバーに意識改革・事故対策は必要なんだと「自分ごと化」させる、という難題を解決しなければなりません。

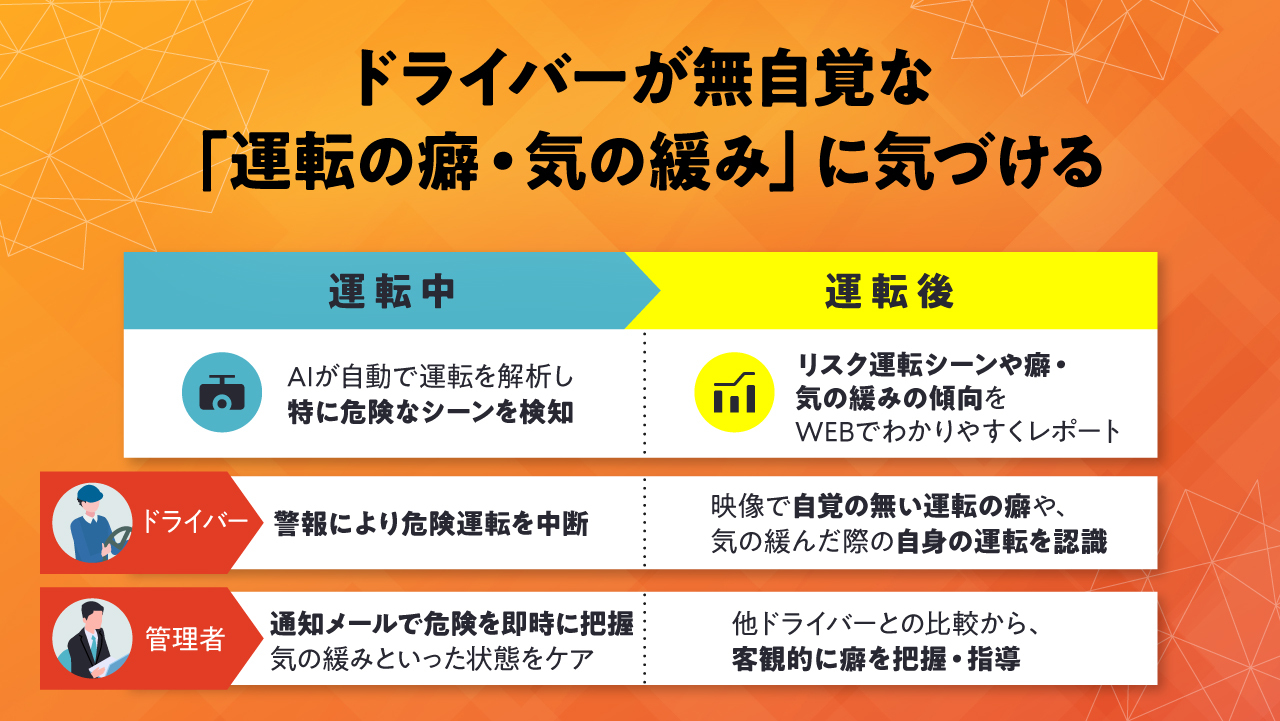

AIドラレコの活用で示される、自身の運転の危険性

DRIVE CHARTを使えば、運転中に警報が発報されたという事実や、AIの検知したリスク運転映像といった客観的なデータを示して、適切に指導できます。自分の運転映像がエビデンスとなれば、検知されたミスやリスクの内容といった指摘にも納得がいくでしょう。

この「説得力のある指導・指摘」がドライバーの気づきにつながり、意識改革へ発展するのです。そして事故対策の必要性を「自分ごと化」できれば、安全運転が習慣化して、事故削減という成果に結びつきます。

DRIVE CHARTには、リスク運転を自認し、意識改革を後押しする仕組みが2つあります。高い効果を得るために、その仕組みを理解して活用しましょう。

ドライバーの意識を変える:リスクが一目瞭然な「映像」

意識改革につながる1つ目の仕組みは、映像です。

運転は日常的な行動なので、リスクに気づかないことが少なくありません。DRIVE CHARTは、録画した映像をAIが解析してリスク運転を検知するので、無意識な動作の危険性を認識させてくれます。運転を映像で振り返ると、改めて「こんなに危なかったんだ」と気づけるのです。

たとえば、一時不停止は映像で確認しやすいリスク運転です。外向きカメラの映像と速度データの情報から、一時停止するべき場所で確実に止まっていなければ、一目瞭然で分かります。

ほかには、脇見も映像で客観的に見ると自覚していなかった気づきが得られます。

運転中のながらスマホはリスク運転であり、2019年12月には厳罰化もされました。ほんの一瞬だけなら大丈夫、という気の緩みがあるのでしょうが、本当に一瞬でも重大な事故につながりますし、本人が考えていたよりも「長い時間」運転からつい目を離してしまったという状況にもつながります。癖になっているドライバーは、自覚してやめなければなりません。

そうした脇見運転も、内向きカメラによる映像で確認することができます。AIによって脇見が検知されると警報が発報されますが、リスク運転と検出された映像を後で確認することで想像していたよりも脇見をしていた時間が長く、危険な運転を自分がしていたという事実に気づくことができます。

DRIVE CHARTの映像でリスク運転に納得してもらえば、説得力が増し、指導しやすくなります。ドライバーがリスク運転を改善しなければ…と「自分ごと化」することにもつながるでしょう。

ドライバーの意識を変える:フィードバックの仕組みで振り返りを習慣に

もう1つの仕組みは、DRIVE CHARTの特徴であるドライバー閲覧と週次サマリーメールです。

DRIVE CHARTは、顔認証機能でドライバーを区別し、ドライバーごとに運転状況レポートを整理します。レポートの閲覧は、管理者だけでなく、ドライバーもスマホなどで可能です。そのため、ドライバーは自分でリスク運転の有無を確認できます。

レポートの指摘に半信半疑だったとしても、映像を見ればドライバーも自覚していなかったリスク運転に気づくはず。油断していたと納得して気を引き締め、自ら事故削減を目指す意識改革、つまり「自分ごと化」に至ります。

リスク運転の情報は、管理者を介さなくとも直接ドライバーに漏れなく伝わります。これは、管理者の負担軽減にもなるでしょう。

さらに、毎週月曜日には管理者とドライバーの双方へ、前週の状況をまとめた週次サマリーメールが送信されます。WEB上のレポートをしっかり読むのは余裕があるときにして、取りあえずメールに目を通しておけば、リスク運転があったかどうか効率的に確認可能です。

運転状況が自動的にフィードバックされるので、自分自身で運転を継続的に振り返る習慣がつくはず。しかも、ドライバー自身では覚えてもいなかったリスク運転があったことにも、気づくかもしれません。「これは確かに危なかったかも…」と自覚できれば、事故対策や意識改革の「自分ごと」化を促すでしょう。

DRIVE CHARTを導入しているお客さまからは、ドライバーがレポートをチェックして自発的な改善につなげている、との声もいただいています。

・事例:自身のレポートを乗務員自らチェックすることで、自発的な改善へ

さらに、事故削減を支援するDRIVE CHARTのカスタマーサクセスが、どのような運用マニュアルを作ればドライバー閲覧してもらえるか、レポートのどの項目を見ればよいか、次にどんなアクションを取れば効果があがるのかなどをアドバイスし、ドライバーが「自分ごと化」しやすい環境を整備することをサポートします。

・マガジン記事:カスタマーサクセスが導入から運用まで「事故削減」を支援

事故削減のヒントを埋もれたままにせず、ぜひ活用しましょう。

DRIVE CHARTだから可能な「自分ごと化」

このようにDRIVE CHARTには、ドライバー自らリスク運転に気づき、継続的に振り返りを続けるための仕組みが備わっています。映像で客観的にリスク運転を指摘し、ドライバー閲覧と週次サマリーメールのレポートでドライバーにフィードバックするのです。

納得感のある指摘や、定期的な振り返り機会の提供が可能だからこそ、DRIVE CHARTは「意外なことに自分もリスク運転をしていた」ことを自覚させてくれます。「次に事故を起こすのは自分かもしれない…」と、リスク運転や交通事故の危険性と、意識改革や安全対策の必要性を「自分ごと化」させることで、事故削減へと導きます。AIドラレコの活用は、油断が原因といわれる“約7割の事故”を防ぐことに繋がるはずです。

DRIVE CHARTについてより詳しく知りたい方はこちら

DRIVE CHARTを初めて知っていただく方に向けて、サービスの特徴や機能の詳細についてご紹介する資料をご用意しております。こちらもお問い合わせのうえ、是非ご覧ください。